本期目錄

系務動態

學術預告

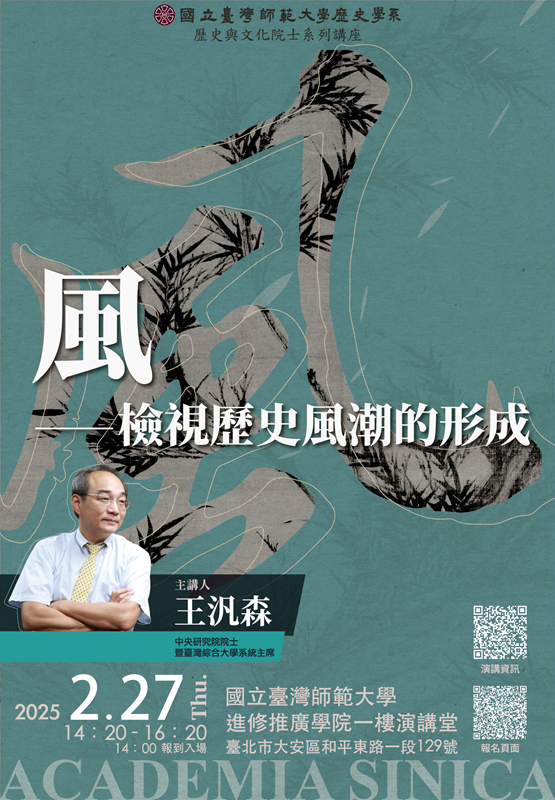

2025.2.27 王汎森院士:「風」——檢視歷史風潮的形成

院士系列講座

講題:「風」——檢視歷史風潮的形成

主講人:王汎森(中央研究院院士暨臺灣綜合大學系統主席)

時間:2025 年 2 月 27 日(四)14:20-16:20(14:00 報到入場)

地點:本校進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段 129 號)

如非本系碩/博一、二年級學生,敬請填寫表單線上報名。

講者簡介:

臺灣大學歷史系、歷史研究所畢業,美國普林斯頓大學博士。2004年當選中研院院士,2005年獲選英國皇家歷史學會會士。曾任中央研究院歷史語言所所長、中央研究院副院長、代理院長,現任臺灣綜合大學系統主席。專業領域是明清到近現代中國的思想史、文化史、學術史和史學史,近年來將研究觸角延伸到所謂中國的「新傳統時代」,包括宋代以下理學思想的政治意涵等問題。著有《章太炎的思想》、《古史辨運動的興起》、Fu Ssu-nien: A Life in Chinese History and Politics、《中國近代思想與學術的系譜》、《晚明清初思想十論》、《權力的毛細管作用:清代的思想、學術與心態》、《執拗的低音:一些歷史思考方式的反思》;《思想是生活的一種方式:中國近代思想史的再思考》等書。

演講內容提要:

我在《執拗的低音》中有一章講「風」,但當時因題旨的限制,並未對「風」的形成過程作進一步的分析。本演講將以歷史事例,分成幾個步驟,討論歷史中重大風潮的形成,同時也討論「學風」與「政風」的關係。

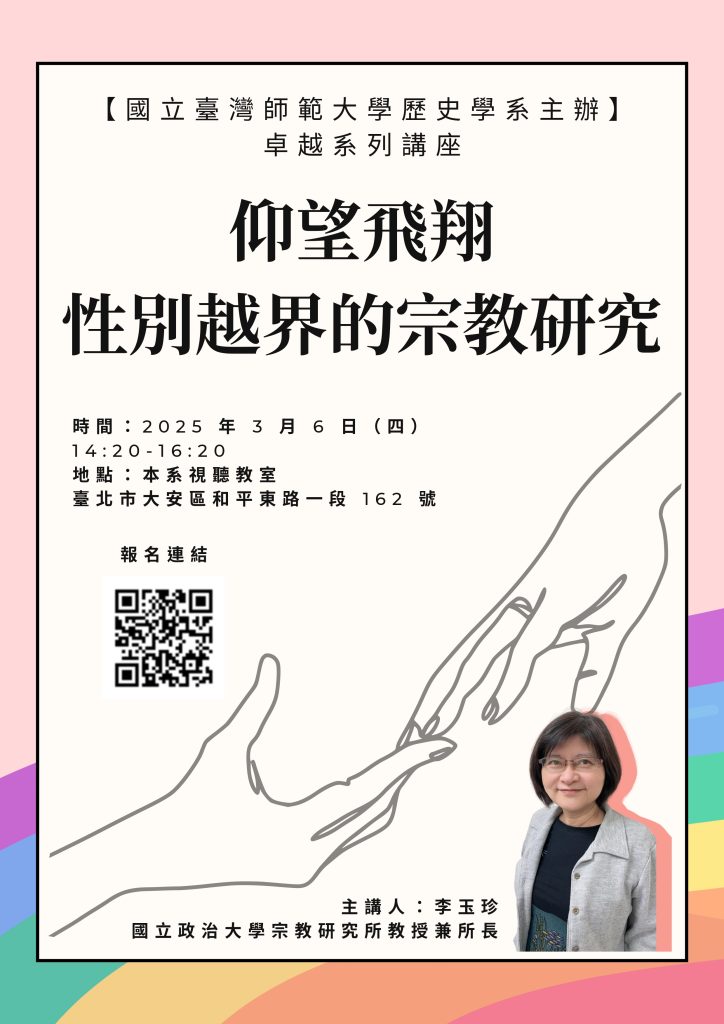

2025.3.6 李玉珍教授:仰望飛翔:性別越界的宗教研究

卓越系列講座

講題:仰望飛翔:性別越界的宗教研究

主講人:李玉珍(國立政治大學宗教研究所教授兼所長)

時間:2025 年 3 月 6 日(四)14:20-16:20

地點:本系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段 162 號)

如非本系碩/博一、二年級學生,敬請填寫表單線上報名。

講者簡介:

李玉珍 (Li, Yu-Chen) 現任國立政治大學宗教所教授兼所長,2000年取得美國康乃爾大學東亞系博士學位,專長為佛教與性別議題。出版《唐代的比丘尼》、《戰後台灣佛教與女性》、《佛教文學裡的聖凡男女》專書,主編《宗教與婦女:跨領域的視野》、《當代台灣漢傳佛教的寺院與人物》,以及數十篇中英論文。李玉珍研究性別採取跨文類、跨學科與宗教比較方法,親身參與國際比丘尼復興運動以及台灣當代女性的宗教參與,拓展宗教賦權女性的研究領域。

演講內容提要:

我的學術訓練跨歷史、文學、田野調查和性別研究,這在歐美學界很普遍,卻難以在學科壁壘分明的台灣定位。但是跨學科研究對女性修行者的研究卻是必須的,因為資料很少,單一朝代或區域,很難突出其亮點和結構。如果傳統文獻貫穿中古到現代,仍然平庸一致,跨學科有助於挖掘「新文本」;以今擬古,更能深化了解研究對象,挖掘好問題。

從〈寺院廚房裡的姊妹情〉到〈女性的佛教、佛教的女性〉,從齋姑、比丘尼、優婆夷到觀音媽、媽祖婆,從本土化到跨國,從宗教魅力到宗教管理,從民間佛教教派到新興宗教運動,已然優游宗教與性別研究的領域30載。這場演講除了介紹我自己的研究方法和成果,也將自我剖析身處雙重邊緣化領域的生存之道。仰望性別的玻璃天花板,我們姊妹如何迂迴飛翔。

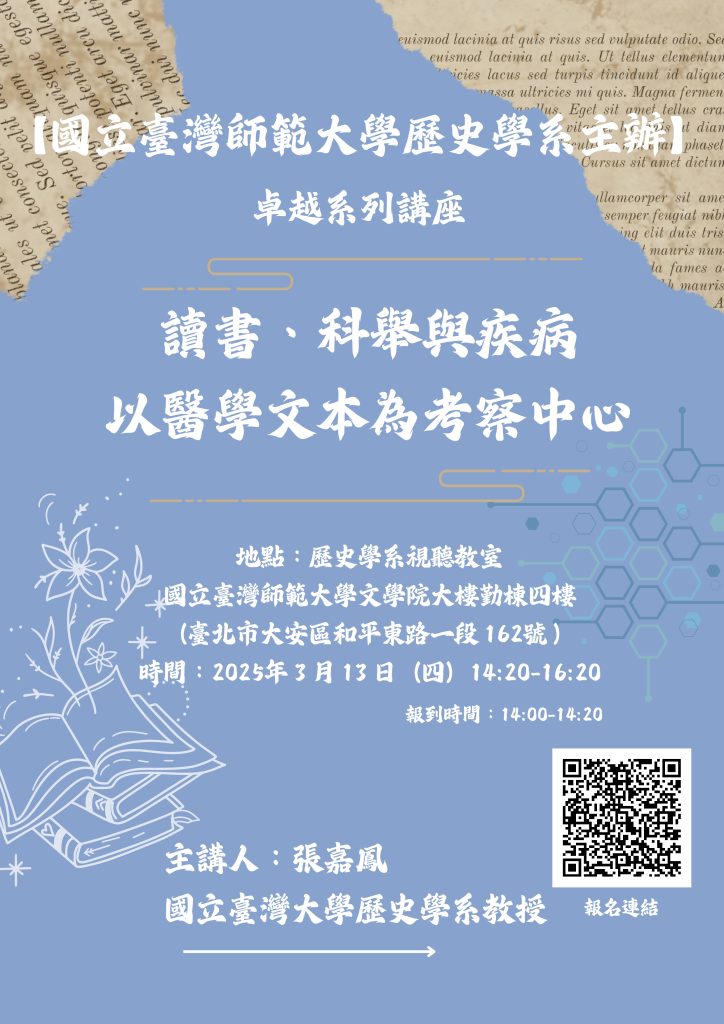

2025.3.13 張嘉鳳教授:讀書、科舉與疾病──以醫學文本為考察中心

卓越系列講座

講題:讀書、科舉與疾病──以醫學文本為考察中心

主講人:張嘉鳳(國立臺灣大學歷史學系教授)

時間:2025 年 3 月 13 日(四)14:20-16:20

地點:本系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段 162 號)

如非本系碩/博一、二年級學生,敬請填寫表單線上報名。

講者簡介:

英國倫敦大學亞非學院歷史學博士,臺灣大學歷史學系教授,主要的研究領域是醫學史、天文學史與數術史。曾應邀至美國芝加哥大學(2000-2001)、哈佛燕京學社(2004-2005)、英國劍橋李約瑟研究所(2007)、德國斐德睿.亞歷山大大學(Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)國際人文研究中心(IKGF, 2014-2015)訪學。2010-2011 年,受邀為美國傅爾布萊特(Fullbright Program)駐校學者與美國道明會大學講座教授。2015-2022 年任 IKGF 理事。2016-2023 年任國際學會 International Society for the Critical Study of Divination 副會長。2018 年起擔任荷蘭博睿學術出版社資深編輯,編輯與出版系列叢書 Prognostication in History。

演講內容提要:

科舉考試是古代中國取士的主要途徑,讀書制藝與參加科考遂成為求取功名者的必經之路與生活常態。為此,士人往往主動積極的投入,父母師長亦殷切鼓勵莘莘學子力爭上游,社會因此瀰漫稱頌勤學與入仕的風氣,從而共構士人的生活圖像及其歷史記憶。在此一普遍的價值取向之下,大多數的文本樂道士人之好學勵進,繼而歌頌鯉躍龍門的歡騰。然而,士人在勤向窗前讀經書之際,不免付出健康的代價,而考試所帶來的緊張與壓力,甚或屢試不第的焦慮與沮喪,亦可能損及身體,惟此情狀多隱沒於上述文本之中。即使如此,我們仍能從醫學文本尋獲蛛絲馬跡。據此,本文擬從醫療的角度出發,以因讀書制藝、參與科考與名落孫山而患病的案例為中心,一窺讀書與考試對士人身心的影響,揭示士人日常與健康交織出的幽微面向。

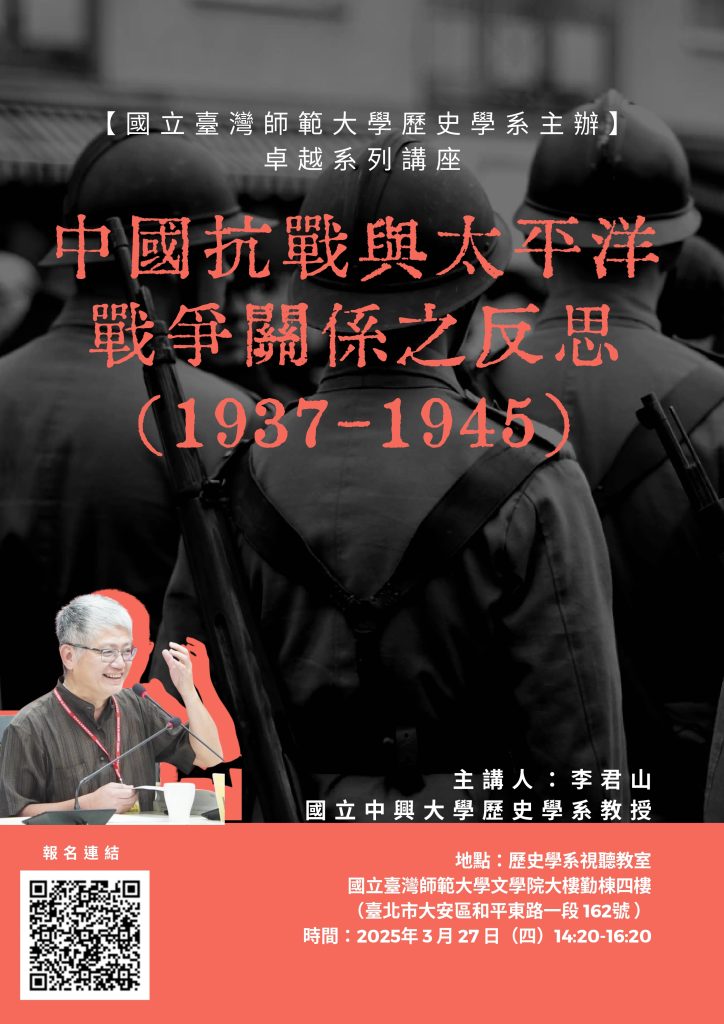

2025.3.27 李君山教授:中國抗戰與太平洋戰爭關係之反思(1937-1945)

卓越系列講座

講題:中國抗戰與太平洋戰爭關係之反思(1937-1945)

主講人:李君山(國立中興大學歷史學系教授)

時間:2025 年 3 月 27 日(四)14:20-16:20

地點:本系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段 162 號)

如非本系碩/博一、二年級學生,敬請填寫表單線上報名。

講者簡介:

李君山,1964年生,臺灣大學歷史學博士。現任中興大學歷史學系教授,曾任中興大學歷史學系系主任。研究領域為中國現代史、中國外交史、軍事史。著有《上海南京保衛戰》、《蔣中正與中日開戰(1935-1938)──國民政府之外交準備與策略運用》、《中國駐印軍:緬北反攻與戰時盟軍合作》等書。

演講內容提要:

談到中國抗戰(1937-1945)與太平洋戰爭(1941-1945)的關係,當年主政的蔣介石,曾經在1934年公開疾呼:「就中國而言,第二次世界大戰,是我們亡國的時候,也就是我們復興的機會」;「所以我們國家和民族的命運,最多就是在[大戰前]這三年之內來決定」;「我們整個國家,就靠在這急迫而短促的一千一百天,能從艱難困苦危險當中,竭力造成復興基礎」。

然而苦等了8年,在目睹珍珠港事變爆發的之後半年,蔣卻坦承了失望之情:「故此次緬戰失敗以後,心理上對國際前途,發生另一感想,……而實為弱國參加國際戰爭,不僅利未見,而害先入而已。即將來戰後,是否能獲得我所犧牲者相當之代價,實成問題。然而此時,我國尚有一塊立足之乾淨土地,而我政府幸亦未托足於外國,以寄人籬下,且亦有自立之道耳」。

由熱情擁抱到擺脫漩渦,中間有多少值得我們反思的歷史教訓?這將是本次講題的核心關懷。

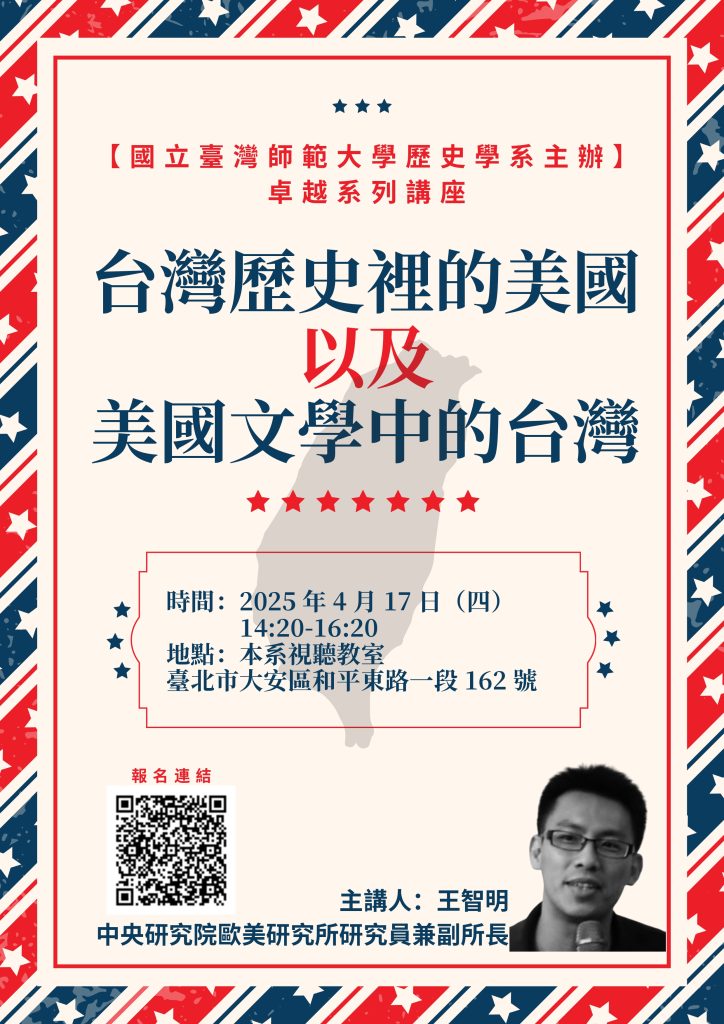

2025.4.17 王智明教授:台灣歷史裡的美國以及美國文學中的台灣

卓越系列講座

講題:台灣歷史裡的美國以及美國文學中的台灣

主講人:王智明(中央研究院歐美研究所研究員兼副所長)

時間:2025 年 4 月 17 日(四)14:20-16:20

地點:本系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段 162 號

如非本系碩/博一、二年級學生,敬請填寫表單線上報名。

講者簡介:

王智明,中央研究院歐美所研究員,陽明交大社文所合聘教授,亞際文化研究學會(Inter-Asia Cultural Studies Society)理事長(2023–)以及聯經《思想》編委。曾任《文化研究》學刊主編(2017-2023)。著有專書《落地轉譯:臺灣外文研究的百年軌跡》(聯經,2021)與Transpacific Articulations: Student Migration and the Remaking of Asian America (University of Hawaii Press, 2013);以及編有Precarious Belongings: Affect and Nationalism(與吳佩松合編,Rowman and Littlefield International出版)、《東亞脈絡下的釣魚台:繼承、轉化、再前進》(與劉容生和陳光興合編,清華大學出版社,2012);《啟蒙,狂飇,反思:保釣運動四十年》(與謝小芩,劉容生合編,清華大學出版社,2010)等。研究領域為亞裔美國文學、文化研究以及學科史,目前的關懷為「當代」觀念的構成以及後/冷戰的歷史敘述與地緣政治。

演講內容提要:

自二戰以來,美國無疑是中華民國最重要的盟邦,台灣人向來也對美國所代表的現代性有相當的嚮往與敬佩。然而,美國在東亞所扮演的角色自十九世紀以來就從來不是單面的。不論是1853年美國黑船至日本迫其開國,1882年當時的朝鮮和美國簽訂的不平等條約,或是1898年美國軍事佔領與殖民菲律賓等事實,甚至是至今仍存在韓國和沖縄的美軍基地,美國在東亞的存在有暴力與溫柔的兩面性。那麼,台灣歷史與記憶中的美國又是如何呢?美國文學中的台灣又有著什麼樣貌呢?本講座的目的就在於梳理這條美國在台灣的歷史線索,在倚美論和疑美論的兩端思考台灣歷史與記憶中的美國。

2025.4.24 陳劍鍠教授:中國佛教文化視域下的臨終關懷

卓越系列講座

講題:中國佛教文化視域下的臨終關懷

主講人:陳劍鍠(香港中文大學人間佛教硏究中心主任)

時間:2025 年 4 月 24 日(四)14:20-16:20

地點:本系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段 162 號)

如非本系碩/博一、二年級學生,敬請填寫表單線上報名。

講者簡介:

國立臺灣大學中文系學士、香港大學中文系哲學碩士、博士,現任香港中文大學人間佛教研究中心主任。

研究領域為彌陀淨土教學及人間佛教、人間淨土,主編《人間佛教研究》、《人間佛教東亞、東南亞研究叢書》、《人間佛教管理叢書》等,擔任海內外十餘種學報編輯委員及顧問。著有《凝視人間.悲智雙運:星雲大師的人間佛教性格與實踐範型》、《禪淨何爭?——聖嚴法師的禪淨思想與體證》、《禪淨修持與靜坐體認》……等十部專書,以及發表學術論文90餘篇。

演講內容提要:

從中國傳統文化視域,「考終命」是國人重視的死亡終曲。對治「考終命」這個問題,將視域挪移到佛教文化裡,可提供另一種選擇,乃至有更明確的教法,足供眾人參酌。「臨終關懷」的議題在亞洲地區漸受重視,尤其近三十年來華人社會已重視此問題,並進行探討,政府在政策上的立法及相關醫療機構的種種措施,都如火如荼地在進行著。本講主要介紹佛教臨終關懷的傳統與教典,以及彌陀淨土法門的「臨終助念」,如何提升臨命終者的靈性幫助、心安身隆的慰藉,從死亡的恐懼中解脫出來,坦然地面對死亡,充分表現出「臨終關懷」並不是消極的等死,而是積極的拔濟饒益。

系圖消息

本系出版品上架,歡迎至館內閱覽!

臺灣師大歷史學報(72期)

國立臺灣師範大學歷史學系研究叢書(5)

王學倫,《清代司法實務中的錯誤──以《刑案匯覽.毆期親尊長》為中心》,臺北:五南出版,2024。

國立臺灣師範大學歷史學系研究叢書(6)

吳彥儒,《六師之任──明代協理京營戎政與北京防禦》,臺北:秀威資訊,2025。

學習心得

編輯室報告

放假的日子總是過得特別快!深感於這世界上再也沒有比身體健康更重要的事,不要太勉強,好好傾聽身體的聲音~(芝編)

工作區域-確定-1-1024x468.png)