黃一農院士講座紀要

講題:「e文獻學」個案研究:以金代《京兆府提學所帖碑》為例

主講人:黃一農(中央研究院院士暨清大歷史所教授)

時間:2024 年 9 月 26 日(四)14:20-16:20

地點:本校進修推廣學院1樓演講堂(臺北市大安區和平東路一段 129 號)

講者簡介:

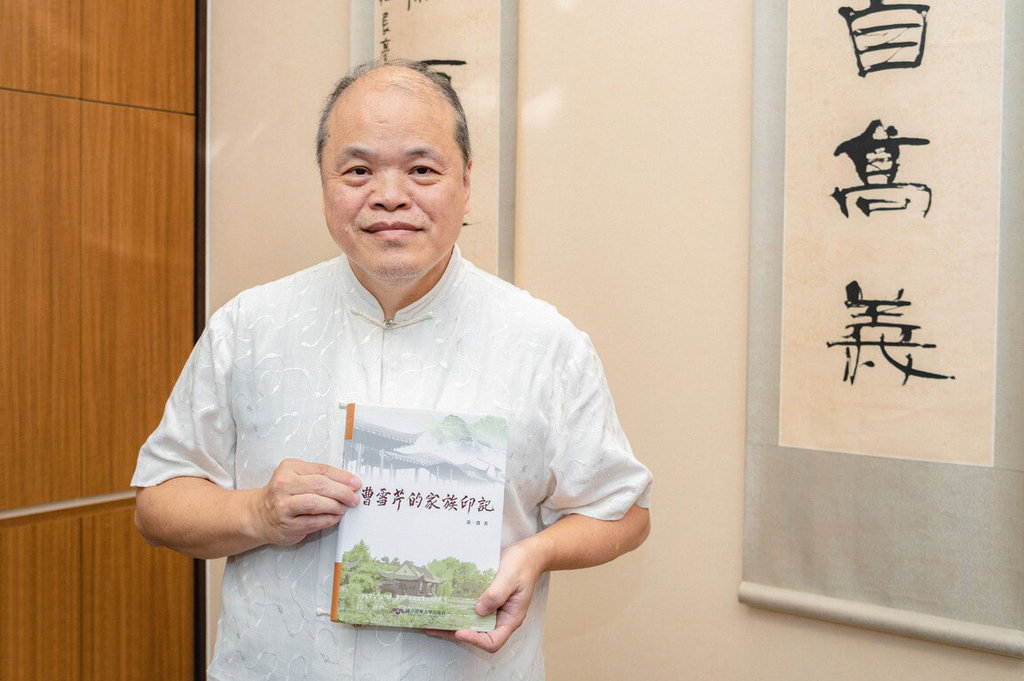

美國哥倫比亞大學天文物理博士、新竹清華大學歷史所教授。研究領域涉及科學史、中西文明交流史、明清史、術數史、軍事史、紅學、避諱學、數字人文等。2006年以自學成果被選爲中研院人文組院士,曾獲授荷蘭萊頓大學首届胡適漢學訪問講座教授、香港大學及香港理工大學榮譽教授、北京清華大學長江學者講座教授、北京大學人文社會科學研究院特邀訪問教授、臺北藝術大學關渡講座教授、北京中國藝術研究院名譽高級研究員。代表專書有《兩頭蛇:明末清初的第一代天主教徒》(2005)、《二重奏:紅學與清史的對話》(2014)、《制天命而用:星占、術數與中國古代社會》(2018)、《紅樓夢外:曹雪芹〈畫册〉與〈廢藝齋集稿〉新證》(2020)、《曹雪芹的家族印記》(2022)、《紅夷大炮與明清戰爭》(2022)、《清代避諱研究:e考據的學術實踐》(2024)。

演講內容提要:

中國古代常可見以「間」或「半間」計數建築,近透過資料庫的檢索,察知《續修四庫全書》本的陸增祥編《八瓊室金石補正》,收錄西安碑林藏金明昌五年 (1194) 《京兆府提學所帖碑》釋文,而此法律碑刻上所載的近200處地舍學產首次出現0.75間的零頭。在瀏覽並對照學術圈早期流傳的一種該叢書的PDF檔後,赫然發現約13,500字的釋文圖檔中竟有119個字與紙本原書不同。經抽查該《續修四庫全書》其它PDF檔中的6卷,亦皆出現誤字,判斷此均應是軟件壓縮加上人為竄改所致!本文即以該碑作為「e文獻學」(指e時代必須交叉處理傳統及數字文本的文獻學)的範式案例。

先前的文史工作者在以關鍵詞檢索資料庫時,多逕自認定各庫輸入的文字等同於原本,然翻查「典海」「雕龍」「鼎秀」及「書同文」所錄入的此碑,卻發現各有76-344個誤字。此外,對照中國政法大學所藏的善拓,亦可見陸增祥的釋文仍有不少錯漏失當之處。也就是說,e文獻學在此個案中得面對石刻、拓片、釋文之稿本與刻本、PDF檔、資料庫等不同文本,及其識讀或轉換過程所產生的訛誤。本研究即因對這些文本進行了深入辨正,得以首度理解碑中「間」與「㭬」等術語的用法與關係。此文或因緣際會成為「e文獻學」個案研究的濫觴,更提醒學界有必要反思對大數據的過度仰賴,且應較平衡地去掌握其滋生的機遇與侷限。

撰稿人:校園記者 歷史116胡佳萱

臺師大首場院士系列講座 中研院院士黃一農探討人文與科技的交融

由臺灣師範大學歷史學系主辦的首場「院士系列講座」於2024年9月26日在進修推廣學院舉行,主講人為中央研究院院士黃一農先生。他以「e文獻學個案研究——以金代《京兆府提學所貼碑》」為題,探討當今文史工作者如何結合大數據與傳統的e考據法進行文史研究。

黃院士現任國立清華大學特聘客座教授,研究方向涵蓋紅學、天文曆法史及中西文明交流史等領域。黃院士為學界少數未受文科教育的歷史學者,其博士學位畢業於哥倫比亞大學物理系。他分享了從科學轉向人文學科的心路歷程,並談及在科技史方面有所成就後,如何決定進入一個完全陌生的領域進行研究,特別是以史學角度切入《紅樓夢》的研究,展開面對大數據時代的首次重大學術探險。

在講座中,黃院士回顧他從零開始進行紅學研究,透徹研究了《紅樓夢》作者曹雪芹的家族與創作歷程,並將此納入研究論文及書籍中,從而獲得使用e考據的能力。隨著對大數據與文科相互作用關係的興趣,黃院士踏上了第二次學術探險旅程,即「避諱學」。這一概念由史學家陳垣提出,黃院士認為避諱知識是每位文史工作者必備的基礎素養,他於2024年5月發表了《清代避諱研究》的研究成果。

在講座中,黃院士以「e考據學」開篇,指出「e考據學」即在e時代必須交叉處理傳統及數字文本的文獻學。他認為,e考據的運用是文史工作者的基本功。黃院士意識到,在史學研究與科技之間存在「數位落差」,即如何將史料與科技技能有效結合。他以《京兆府學贍學舍地清冊》為例,列舉了最近的觀察與研究成果。他強調,大數據能夠幫助研究人員便利地取得各種資料,但在大數據時代,研究者需調整思維模式,明確提出問題,並搭配考據學的清晰問題意識進行研究,以完整體現材料的價值。

黃院士指出,大數據為文史工作者帶來新挑戰,尤其是古文獻PDF檔案的準確率問題。他提到,文獻掃描後可能出現字眼變動,且不同版本的內容精密度也有所差異,因此每位文史工作者需更小心地檢視所使用的史料。他提醒文史工作者在研究時需注意每個史料所處的年代,並透過所「避諱」的字眼推導史料所屬的時代,這些字眼的象徵意義與當時的人事物密切相關,文史工作者不僅需研究該時代,還應推導前後的研究。

黃院士坦言,新的時代會產生新的方法,大數據的便利性使當代成為進行文史研究的理想時期。「傳統與數位的對話與溝通將是新一代人文學者無法逃避的挑戰,e考據是新時代文史工作者必須掌握的技藝。」他指出,文史工作者需與時俱進,適應e時代的變化,否則可能會面臨被時代淘汰的風險。黃院士認為,臺灣的學者目前處於相對封閉的狀態,對外界的科技與研究發展情況了解不足,需要學界師生共同推動臺灣歷史研究的發展,引進高科技技術以協助進行歷史研究。

臺師大歷史學系系主任吳有能教授表示:「黃老師到歷史學工作後,天文系少了顆明星,歷史系多了一盞明燈。」黃院士致力於將科技與人文結合,運用新方法處理大量資料,為歷史學提供新的研究視角。吳主任也為即將舉行的「院士系列講座」與「卓越系列講座」進行宣傳,期待未來的每場講座都能與大家共同參與。

撰稿人:本系碩士生葉紘承

【開幕式】

吳有能主任致詞:

這一次的活動是歷史系第一場舉辦的院士講座,這次講座邀請黃一農院士打頭陣,除了有與我師生之緣的重聚的原因外,還有黃院士在歷史學界的特殊意義。黃院士畢業於哥倫比亞大學天文學系,雖然學習生涯沒有接受歷史學的教育,卻選擇投入於歷史學研究,自此天上天文學界少了一顆明星,地上歷史學界多了一顆明燈。黃院士除了仰觀天文之外,現在還能夠俯察歷史,給我們很多新的觀點,運用所長把科技與人文結合了起來,透過新觀點處理大量的材料。國立清華大學在黃院士的領導下,在文科的大數據研究上有很多新進展。我也跟各位聽講人報告一下:本系與東華大學進行的AI與歷史研究的研究會上週結束,我鼓勵大家必須要學會這個工具,以及更加重要的事項──未來還有五場「院士系列講座」,也希望各位都能來共襄盛舉。我們把時間交給黃院士。

黃一農院士:

就像吳主任所言,我其實沒有受過任何文科的客觀教育,我小時候的夢想是想要作為一個第一流的物理學家,但是我在美國做了一個職業科學家之後,有一天我就決定:我要回到我最愛的文科。我的研究是使用太空總署最好、最大的電腦,處理各種非常大量的天文資料,所以那種經驗,讓我後來很快的能夠進到所謂的「大數據時代」。我轉換進到文科之後,花了十幾年的時間在做科技史,後來就轉到跟中西文明有關的內容。

2005年在我的著作《兩頭蛇》中首次提及了「e時代融通數位與傳統的研究方法」,前美國歷史學會會長何炳棣院士是做人口史和社會經濟史的學者,他當時就寫了一段評語給我,但是我沒辦法立刻體會,他雖然沒有很具體地談我的書裡有什麼特別的突出的成就,但他說:「本書所引1099種資料之多,可能是一紀錄。」因為何院士的人口學研究,使用了1000種方志庫,那個時代沒有大資料和資料庫,那是他極引以為傲的事情。所以他突然發現一個年輕的學者,也用了1000多個的資料寫一本書,感到非常關注。但當時大多數人,包含我自己在內都還沒辦法體會,大資料對我們產生多大的衝擊。

我今天這場講座將分為兩部分:第一部分我要跟大家來用一個案例,分析在大資料時代我所謂的「e考據」,怎麼能創造出很不一樣的研究能量。第二部分我要說明何謂e文獻學,事實上是另外一個角度去表達用大資料做研究的時候,千萬要注意很多的事情,不然的話你可能會犯下很多不應該犯的錯誤。

【第一部分】

黃一農院士:

考據本來就是文史學界的基本功,「e考據」只是在e時代怎麼樣做好考據。因為我們擁有上一代人不曾擁有的環境跟工具,所以思維方式會跟以前很不一樣,它不是簡單的檢索,而是一整套問問題的方式。清華大學圖書館的資料庫擁有150億字清代以前的古典文獻可以全文解鎖,過去一兩千年來,從來沒有任何一個文科的學者手頭上能掌握這麼多東西,如何使用它,就是資訊落差展現的關鍵。2010年我想要投入完全陌生的紅學領域,以史學的角度研究小說,同時檢驗大數據對人文學科的影響,了解曹雪芹作為作者的知識背景,及其如何影響他的創作。我從零開始創作了55篇論文和3本專書,成就了自己對e考據的運用能力,並深化了個人對曹雪芹的認識,和他如何寫成《紅樓夢》的感悟。2022年,我結束了在紅學研究領域的第一次重大學術探險,轉而完全以資料庫為媒介,投入了第二次重大學術探險——清代避諱學的研究,完成了這本《清代避諱研究》。

避諱學是所有文史工作者皆該具備的基礎知識,我在此就以清代為案例來和大家說明。我們都知道雍正帝的名字是胤禛,且最早的清代避諱法律正是始於雍正朝,因此我們是否可以推測:清代所有刊刻、出版的文本在「胤」字上有所削筆、改字者,都可以推測最早的成書時間是在雍正元年?但我在中國方志庫中搜尋內容有「胤」字的資料,卻發現康熙朝404部志書裡的2241個「胤」字中,僅有32%的正體「胤」字,過半數以上都是異體字(53%)或缺筆(7%)。這些異體字都能見諸明代至清代順治年間的方志,缺筆字則幾乎不見諸其中,因此我使用傳統歷史學的假設法:合理懷疑缺筆的「胤」字有可能是康熙朝的避諱表現,但是應與皇四子胤禛無關,因他此時還僅是奪嫡鬥爭中的諸子之一。

後來我透過資料庫的檔案中,發現了避諱皇太子胤礽的案例。胤礽自康熙十四年以來,擔任儲君三十多年,享有與康熙帝規格相差無幾之地位。綜合整理康熙朝已知的避諱「胤」字,我開始推測:從康熙朝文本中出現的避諱,是否可能與胤礽有關?避諱「胤」字的文本是否都只發生於康熙十四年冊封太子後?由此開啟了我在避諱學使用「e考據」的問題意識。

這只是做考據得以提出問題的第一步,要熟練使用「e考據」還得多方注意。「聲稱」刊刻於康熙十四年以前,避諱「胤」字的文本不是沒有,但大部分都與這個時間有矛盾,不能撼動我們的假設。例如:內文收錄刊刻時間以後的記事、出現避諱「禛」字者。唯有一本題為康熙十三年刻本的《曹州志》,內有2個「胤」字缺末筆。這著實困擾了我一段時間,後來發覺中國方志庫收錄的版本是雍正年間的挖改後印本,所以必須避諱「胤」字;中國國家圖書館藏的康熙十三年「初印本」中,就沒有避諱「胤」字,證實了我原初的假設為真。

即便你認為只有方志的素材太少,需要其他類型的文本的話:歷代別集庫和四庫系列書據庫中,康熙朝詩文中共出現164個「胤」字,高達88%缺筆,也符合上述的假設。有些文本的當事人在司職東宮事務的詹事府中任職,因與皇室關係特別,在還未有法律規定情況下,同時敬避皇太子名「胤」字以及康熙帝名之「玄」字(487個「玄」字,高達89%缺改),例如:徐乾學、秦松齡、曹寅等。相較之下,在康熙三十六年由兩廣總督金光祖纂修的《廣東通志》,內容的100個「胤」字不曾避改,5個「玄」字也僅兩個缺末筆。甚至在記牛肚灣巡檢司的鄒胤礽之名時,也未將連用太子名諱的「胤礽」兩字避改,因為在沒有法律規定的情況下,並非與皇室關係高度相關者,不須強制避諱。

總結起來,關於避諱的知識,我們勢必得使用「e考據」詳加考證,而非持一種理所當然的方式定論。例如:上海圖書館藏《續垂棘編》題為康熙三十四年刊本,因為避「玄」、「胤」二字卻不避「弘」,過去普遍認為是雍正時期的重印本。但如今採取前文的假設,康熙三十四年刊本的論述是可能成立的。

【第二部分】

黃一農院士:

解決了「e考據」,「e文獻學」也是同樣的道理,即在e時代必須交叉處理傳統與數字文本的文獻學,這是我在新書《e考據與文史研究》的重要內容。以《京兆府學贍學舍地清冊》為例,除了傳統的石碑與拓片、釋文的稿本與刻本外,如今古文獻的PDF檔和可全文檢索的資料庫等數字文本,肯定也是文獻來源的重點。然而這些數字文本多大情況下是否正確令人擔憂,這就是「e文獻學」試圖處理的內容。

我在進行紅學研究時,曾經對曹雪芹被抄家後,雍正帝讓他回到北京提供一「蒜市口十七間半」的房屋居住。這個「間」與「半間」的單位量詞為何,「蒜市口」又在何處?「間」在建築學界似乎並沒有很確切的定義,通常說尋常老百姓房子的兩根柱子之間,會有根木頭稱為檁,檁的長度約為一丈,其空間大概就是「半間」。但我在做研究時希望做地更深刻,發現金朝有個《京兆府學贍學舍地清冊》,原碑存放在今天的西安,一萬四千多字,記載的府學財產詳細資料,裡頭有內容是「半間」等於0.75間的內容,這個碑的完整拓片可以在北京政法大學的資料庫中找到。我建議同學,不要看到0.75間這樣的資訊後,就認為目的性的答案已經找到了,而是要逐字逐句、以文本的方式來閱讀碑文。清朝末年有本書叫《八瓊室金石補正》,收錄碑文拓片共130卷,把每一個字都辨識出來,在第126卷就有收錄這個碑文。

我打開收錄在《續修四庫》資料庫中,《八瓊室金石補正》的PDF檔,卻發現PDF檔被動手腳了。《續修四庫》資料庫有兩個版本,一個是20年前發行、與《續修四庫》本書一模一樣,為正檔;一個是10年前發行、與《續修四庫》本書有出入,為誤檔。誤檔中碑文一萬餘字,有119字遭改,有些遭改的字是真的很接近,但有些遭改的字卻完全與本文無關。我改為閱讀另一本書《金石萃編》,卻發現第9卷的第38頁也有34字遭改,當時沒有AI,不可能被電腦系統自動改成通假字,因此只可能是人為的行動,並且在遭改字同一頁附近或上一頁的同一處,以及東西南北等方位字,也能找到同樣遭改的內容,這就是「e文獻學」最重要的命題。

總結以上,我們能得知大數據的檢索雖常可經由各種資料庫便利取得,但在進行具體分析時,仍需要考據學的清晰問題意識,並搭配細細爬梳的傳統功夫。大數據是有可能迅速開展一門學術課題的深度,但我們e世代的文史工作者也有必要反思對大數據的過度依賴。如今經常說到的「數位落差」,不僅是衡量所掌握資料庫的多寡,更取決於如何透過傳統功底和邏輯思維,提出具有學術意義的問題,並統合問題形成有機會成功的運作模式,接著還得善用資料庫特性,全力找出可解決各個問題的論證。因此傳統與數位的對話與融通,將是新一代人文學者無法逃避的挑戰,而e考據不只是一種技術手段,更是新世代文史工作者應該用心擁抱的技藝。

撰稿人:本系碩士生王信傑

E-Philology: Analyzing the “Jingzhao County School and Residence Filing” (京兆府學贍學舍地清冊) as a Case Study

In today’s rapidly advancing technological landscape, research methodologies across various fields have been profoundly transformed. In finance, for instance, artificial intelligence is integrated with financial analysis to solve complex company challenges. Similarly, historians must adopt new technologies to enhance their research and remain relevant in the digital age. To address this shift, Professor Yi-Long Huang introduced the concept of E-Philology, blending digital tools with traditional historical research methods.

Professor Huang, who earned his PhD in Anatomy from Columbia University, developed a deep interest in the history of technology after completing his studies. His growing curiosity led him to incorporate databases and big data analytics into historical research, resulting in the pioneering field of E-Philology. This approach leverages digital resources to complement traditional scholarship, broadening the scope and depth of historical inquiry.

E-Philology combines big data with conventional historical methods, enabling scholars to process and analyze vast amounts of information more efficiently than ever before. Traditional research methods that rely on paper archives are often time-consuming and limited in scale. By utilizing databases and advanced analytical tools, historians can access and interpret a wealth of data with increased accuracy and speed. In one of his significant studies, Professor Huang applied E-Philology to the Qing Dynasty’s taboo characters, focusing on those banned by imperial decree. Through the use of a comprehensive database, he uncovered that the character 「胤 (yin)」 had been classified as taboo before the Yongzheng era—a discovery that reshaped the understanding of Qing Dynasty naming taboos.

However, Professor Huang also emphasizes the importance of caution when relying on digital tools. While E-Philology enables researchers to analyze data more efficiently, the accuracy and authenticity of the data must be thoroughly verified. During his study of the Jingzhao County School and Residence Filing (京兆府學贍學舍地清冊), he uncovered multiple errors and instances of data tampering, highlighting the continued necessity of primary source verification. This case underscores that while digital tools can greatly enhance historical research, scholars must remain vigilant about the reliability of their sources.

In conclusion, E-Philology represents a significant advancement in historical research, allowing for more efficient evidence discovery and deeper analysis. Nonetheless, the critical practice of cross-referencing digital findings with original primary sources remains essential. Professor Huang advocates for history students and researchers to embrace these technological innovations, as they are poised to shape the future of historical scholarship.

The lecture on E-Philology, which featured over 100 scholars and students, was met with enthusiasm and agreement. Many participants expressed their belief in the practicality of E-Philology for their future research endeavors, making the event a resounding success.