李君山教授講座紀要

講題:中國抗戰與太平洋戰爭關係之反思(1937-1945)

主講人:李君山(國立中興大學歷史學系教授)

時間:2025 年 3 月 27 日(四)14:20-16:20

地點:本系視聽教室(臺北市大安區和平東路一段 162 號)

撰稿人:本系碩士生謝采諭

一、講者簡介

李君山教授是研究中國現代史、中國外交史、軍事史、抗戰史、中日關係史方面的專家。李老師是國立台灣大學歷史學系校友;1991年以《論抗戰初期京滬地區作戰》一文取得國立台灣大學歷史所的碩士,2002年7月又以《全面抗戰前的中日關係(一九三一至一九三六年)》一文,取得在台大歷史所的博士學位。李教授曾任國立中興大學歷史學系主任,現爲該系專任教授。

李君山老師涉略範圍廣泛,不侷限在抗戰前後的研究,對於現代海峽兩岸之間的關係和遷臺初期防空體系規劃和建構 亦頗有研究; 但整體來說其主要研究關懷仍是以政治史、外交史和軍事史為主。其代表作有《為「政略」殉──論抗戰初期京滬地區作戰》、《上海南京保衛戰》、《全面抗戰前的中日關係1931—1936)》、《蔣中正與中日開戰(1935-1938)──國民政府之外交準備與策略運用》以及《中國駐印軍:緬北反攻與戰時盟軍合作》等書。

二、演講記要

這次能夠來貴系報告我的題目「中國抗戰與太平洋戰爭關係之反思(1931-1945)」,首先要感謝吳主任的邀請。我今天報告的內容,要先從「九一八驚爆的那一刻」說起。1931年9月18日,「九一八事變」爆發,當時中國國內媒體便已經鐵口直斷,它是二次大戰的預告片,具有列強狗咬狗的本質;但在現實上,卻是「棒打出頭鳥」的局面,誰先開戰誰倒楣,所以中國有「比氣長」的需要。

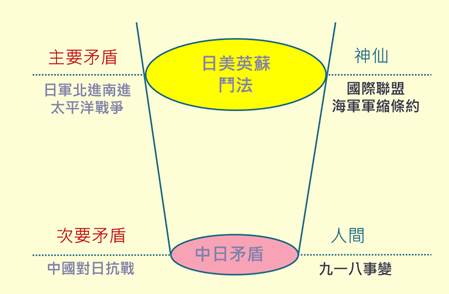

這裡頭,列強狗咬狗的本質,是中國可以運用的最大利基。從「列強連環性」的角度來看【見圖一】,日本的興趣在「南進」、「北進」,南進南洋打英美、北進西伯利亞打蘇聯,這才是日本最終的目標。對於中國,日本只是「路過」,要借這塊土地來打仗,就像1904年日俄戰爭一樣。所以面對「神仙界」的大亂鬥,身處「人間界」的中國,實際是有「兩隻大象打架,受傷的肯定是草皮」的無奈。因此中國就必須有「比氣長」的心理準備。當年胡適鼓勵大家,中國要學比利時;丁文江也寫文章,號召中國該學蘇聯,「華北是我們的烏克蘭,湖南、四川、江西是我們的烏拉爾,雲南、貴州是我們的堪察加。我們頭等首領應學列寧,看定最重要的一事,其餘都可退讓。二等首領應學杜洛斯基,事前負責任,事後不埋怨、不居功。大家準備到堪察加去!」這就變成了日後「持久戰」思想的源頭。

【圖一】列強狗咬狗的本質—列強(鬥爭)連環性

但是反過來說,中國能不能把草皮借給這些「大象」,讓他們自相殘殺,自己不要參加,也就像1904年日俄戰爭一樣?所以中國當局真正的想法,是在大家憋氣的同時,設法吐氣和換氣。據說外交部長張群有「和必亂,戰必敗;敗而後和,和而後安」的說法,也就是要打打談談,紓解民氣。閻錫山告訴報人龔德柏「開戰不如參戰,參戰不如觀戰」,也就是看神仙打架,中國不要參加。最後,兵學家蔣百里在武漢會戰的時候,倡言「勝也罷、敗也罷,就是不要同他講和」,只要我們拖住日本的一隻腳,他遲早會被別的神仙收拾掉。

至於蔣介石的想法,他當年不能說的祕密,現在從他的日記裡頭,都已經看得出來。貴系的黃自進教授,寫過一篇「日蘇先戰」的大作,就證實了這一點。舉個例子,蔣介石在1933年4月27日的日記寫道:「余料各國與倭最先開戰者,乃為蘇俄。以倭逼迫蘇俄已甚,而倭又欲藉此,以緩和英美也。故蘇俄雖欲避戰,又不可得矣。若俄倭重行開戰,倭必滅亡。」所以中國要拉著神仙打神仙,「吾能自強,當可立國也。」

「拉著神仙打神仙」真正實現,要等到1941年12月8日「珍珠港事變」的爆發。太平洋戰爭開打,蔣介石在重慶曾經力圖爭取角色,向美國總統羅斯福要求「先亞後歐」,優先解決日本的威脅;太平洋盟國A(美國)B(英國)C(中國)D(荷蘭)應該制定聯合作戰計劃;聯合指揮部應該設於重慶等等。但是沒有得到熱烈的響應,美軍駐華代表馬格魯德告蔣:「目前美日在太平洋開戰,似非蘇聯所期望。蓋從此美國供給蘇聯之一部份物資,將留為己用。英在近東、蘇在本國戰場,皆需美國軍用器材之補充甚亟,今皆不可得矣。」事實證明,史達林的判斷是正確的。

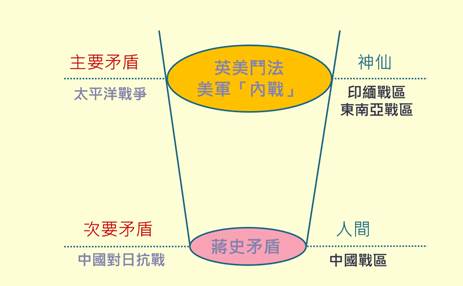

所以太平洋戰爭中,中美英實際是各自為戰。美國援助捉襟見肘,只好啟動「限蔣」政策,派遣史迪威來華,避免中國「浪費」太多美援。美援陸續跳票的同時,英軍保衛緬甸又不盡力,最終這些摩擦,就演成史迪威角色的爭議。蔣介石也體認到中國戰區的邊緣性格,這造成了同盟國在人事、人選上的困難,還有反攻緬甸行動的延宕;非主流的想法因而盛行,英美也習慣用「貼狗皮膏藥」的方法,來處理中印緬的困局。

蔣介石因此萌生「安於邊緣又如何?」的懷疑,在1942年6月18日函告外交部長宋子文說:「故此次緬戰失敗以後,心理上對國際前途,發生另一感想,……而實為弱國參加國際戰爭,不僅利未見,而害先入而已。即將來戰後,是否能獲得我所犧牲者相當之代價,實成問題。然而此時,我國尚有一塊立足之乾淨土地,而我政府幸亦未托足於外國,以寄人籬下,且亦有自立之道耳」。

由於資源分配不均,同盟國內部糾紛不斷,關係也很複雜。英國地區統帥蒙巴頓要攆走史迪威,史迪威的後台馬歇爾就想「資源回收」,把史迪威安插到中國。蔣介石想突破「限蔣」政策,這回要求美援的控制權,中美僵持不下。最後「史迪威事件」爆發,代表白宮的赫爾利臨門一腳,終於驅逐了代表美國軍部的史迪威。這不僅是英美「神仙界」的鬥法,同時也牽扯出美國白宮和軍部之間,對於中國戰區不同政策與派系的鬥爭,說明即使是在太平洋戰爭期間,「列強連環性」的法輪依然常轉。【見圖二】

【圖二】劍拔弩張的盟友