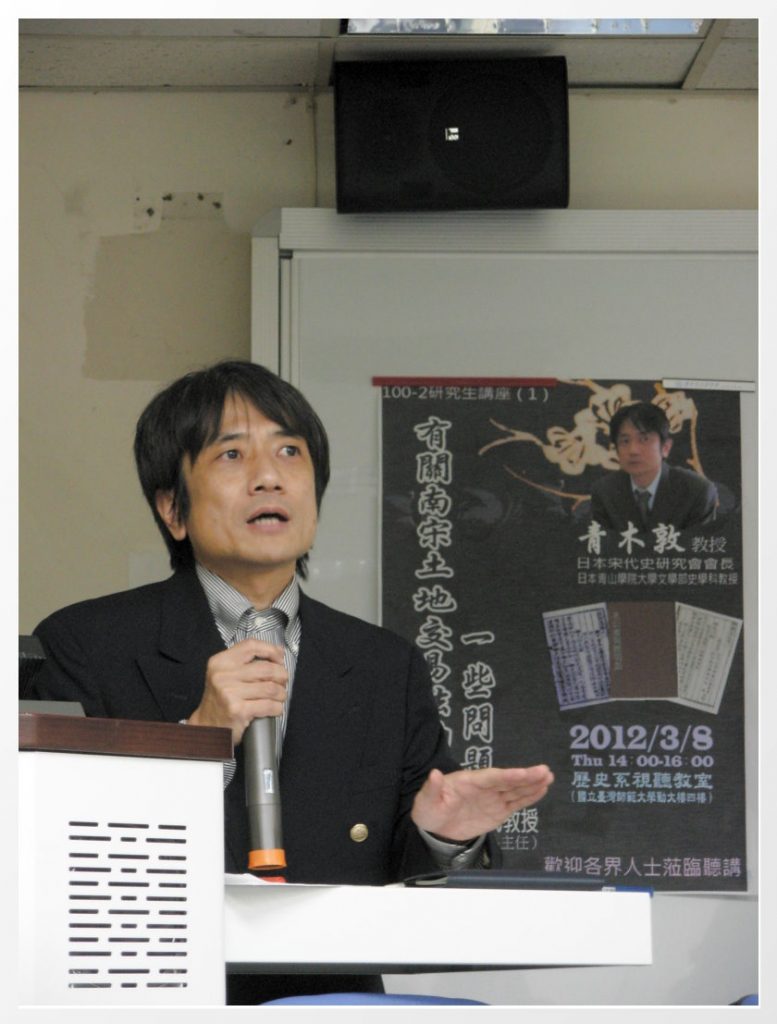

100學年度下學期 研究生講座回顧:第1場,青木敦教授演講紀要

講者:青木敦先生(日本青山學院大學文學部史學科教授、日本宋代史研究會會長)

講題:有關南宋土地交易法的一些問題

主持人:陳登武主任

與談人:劉馨珺教授(嘉義大學通識教育中心)

時間:101年3月8日(四)14:00-16:00

地點:歷史系視聽教室(國立臺灣師範大學勤大樓4樓)

記錄:博士班三年級劉川豪同學

青木敦教授此次演講主要說明的是宋代法令復原工作的意義與難度,利用土地交易法條的復原作為範例說明。青木先生提到在求學階段因為受到唐宋變革論學風的影響,所以相當關注宋代與其他朝代的異同。現在則是嘗試探究在法制史上,是否有唐宋變革,或是宋元明清變革。所以研究清楚宋代法律的實況與特色,才能對此一問題進行嘗試性的回答。

青木教授指出宋代的法典,相較於唐代與明清,數量相當多,但正常而言,法條應該是會越來越多,為何明清法條的數量反而減少,這相當值得探討。但現今可見的宋代法典並不多,在材料有限的情況下,想瞭解宋代法律最好的材料就是判語,因為判語中所引用的法條許多是現存法典所未見。這類的法條,青木先生姑且用「判語法」來稱呼。

目前學界對宋代判語法的整理,以王志強的著作較為全面,但其中有相當大比例的法條是「形式不明之法條」,青木教授認為這些是否可以被歸類為「法」仍有討論空間。青木先生嘗試從《名公書判清明集》中整理「判語法」,發現南宋官員在引用法條時,有很多節略、省併的情況,使整理工作益形困難。目前青木教授整理出的判語法有158條,但大部分都不存在現今可見的法典之中,其中有部分甚至不是國家正式的法律(如鄉例)。

青木教授透過對判語法的整理,指出南宋地方社會法制的特點:(一)以民事、私法為主;(二)與現存法典差異很大;(三)人倫、禮教、命盜方面仍沿用舊法(《刑統》、《天聖令》)。總之,必須更進一步分析判語之中的法律,才能重建南宋的法律體系,進而界定南宋法律在中國法制史中的地位。

劉馨珺教授指出,青木先生試圖從《名公書判清明集》所引的法條,復原部分在南宋被實際運用過的法律,進行這個工作,要瞭解宋代判案實際運作的過程,以及主要材料《名公書判清明集》的性質。劉教授又分享其自身的研究經驗,指出因為《清明集》引用法條的隨意性,所以她嘗試統計法條時,數目常常會有很大的變動,呼應了青木教授的觀察。

演講最後,青木教授應系主任之要求介紹其經營許久的網頁「東洋史研究リンク集」,提供許多有用的資訊。